Rezension: Marylène Patou-Mathis, Weibliche Unsichtbarkeit. Wie alles begann.

Autorin: Ulrike Rambuscheck, Datum: 02.10.2023

Marylène Patou-Mathis, Weibliche Unsichtbarkeit. Wie alles begann. Aus dem Französischen von Stephanie Singh. Hanser Verlag, München 2021. Original: L’homme préhistorique est aussi une femme. Une histoire de l’invisibilité des femmes. Allary Edition, Paris, 2020. 286 Seiten.

Die französische Ur- und Frühgeschichtlerin Marylène Patou-Mathis legt hier ein Buch vor, das laut Klappentext den prähistorischen Frauen den ihnen gebührenden Platz in der Geschichte einräumen will.

In der Einleitung wird betont, dass die alten Klischees der jagenden Männer und in den Höhlen häusliche Arbeiten verrichtenden Frauen nicht mehr gelten, da sie durch „[n]eue Analysetechiken archäologischer Relikte, jüngste Entdeckungen menschlicher Fossilien und die Entwicklung der Geschlechterarchäologie“ entkräftet worden seien (S. 9). Ziel des Buches ist es „ (…) Antworten auf die Frage nach der Geschichte der Frauen in den urgeschichtlichen Gesellschaften zutage zu fördern“ (S. 13).

Im ersten Kapitel „Die prähistorische Frau in der Literatur“ geht es erstmal um Skulpturen und Gemälde aus dem 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die Urmenschen darstellen, wie sie damals gesehen wurden: Frauen und Kinder erwarteten in der Höhle die Rückkehr der Männer von der Jagd. Hier ist es sehr bedauerlich, dass es keine Abbildungen gibt. In Romanen bis in die 1930er-Jahre wurden Frauen nur klischeehaft geschildert. In Filmen der 1960er-Jahre mussten sie hauptsächlich für Männer sexy sein.

Im Unterkapitel „Waren unsere Vorfahren von Natur aus gewalttätig?“ geht es um die Vorstellungen einer gewaltvollen Vergangenheit, wie sie in Romanen und Kunstwerken des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck kommt. Aus dieser Zeit stammt das Stereotyp des tierfelltragenden, keulenschwingenden Mannes, der sich gegen eine feindliche Natur erwehren muss und riesige Beutetiere wie Mammuts jagt. Archäologische Funde geben aber eher Hinweise auf Gewalt ab dem Neolithikum oder der Bronzezeit. Die Autorin zieht daraus den Schluss, dass das Geschlechterverhältnis in der Altsteinzeit noch ausgeglichen war und „[d]ie Unterwerfung der Frauen (…) jüngeren Datums (ist) und (…) auf die Errichtung des patriarchalen Systems (folgt) …“ (S. 22). Im Unterkapitel „Frauenraub“ wird darüber spekuliert, ob die Urmenschen Frauenraub oder doch eher Frauentausch betrieben hätten.

Im Kapitel „Die Entstehung der Urgeschichte als wissenschaftliche Disziplin“ sollen die Bestandteile unseres kulturellen Erbes untersucht werden, die die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Urgeschichte beeinflusst haben. Es geht um die Gründe, weshalb in der westlich-abendländischen Kultur die Frauen als den Männern unterlegene Wesen aufgefasst werden. Dazu werden Diskurse aus Religion, Philosophie, Medizin und – seit dem 18. Jahrhundert – den neuen Wissenschaften vom Menschen (Anthropologie, „Schädelkunde“, „Rassenkunde“) herangezogen, die allesamt die Frauen negativ bewerteten.

Im Kapitel „Die prähistorische Frau im Licht neuer Erkenntnisse der Geschlechterarchäologie“ geht es in zwei Unterkapiteln um „Frauen im Paläolithikum“ und um „Frauen im Neolithikum und in der Metallzeit“. Im ersten Unterkapitel wird hauptsächlich die Kunst des Jungpaläolithikums mit seinen Höhlenmalereien und Statuetten vorgestellt. Hier zeigt sich besonders deutlich, wie wichtig Abbildungen gewesen wären. Die Frauenstatuetten werden leider immer als „Venusfiguren“ bezeichnet, obwohl in einer Fußnote darauf hingewiesen wird, dass diese Bezeichnung unangemessen ist. Es wird noch auf die Tätigkeiten und die körperliche Verfassung von altsteinzeitlichen Frauen, auf Patri- oder Matrilokalität (für die Autorin gab es Patrilokalität bereits bei den Neandertalern, die sie als Zwang gegenüber den Frauen ansieht) und auf Bestattungen eingegangen, bevor sich der Frage zugewendet wird, ob es matriarchale Gesellschaften gegeben habe und wenn ja, ab wann. Für die heutige Zeit werden Matriarchate bestritten (S. 123; auf Seite 192 allerdings wird das Gegenteil behauptet). Für paläolithische Gesellschaften konstatiert die Autorin zum Schluss dieses Unterkapitels, dass diese matrilinear organisiert oder die Geschlechterverhältnisse gleichberechtigt gewesen seien.

Das Unterkapitel „Frauen im Neolithikum und in der Metallzeit“ fragt danach, ob sich der Status von Frauen im Neolithikum verbessert oder verschlechtert habe. Nach Abwägen einiger Meinungen kommt die Autorin zu keinem eindeutigen Ergebnis. Es wird konstatiert, dass die Situation von Frauen je nach Gebiet und ihrer gesellschaftlichen Position unterschiedlich war. Dann wird auf die Amazonen der griechischen Sage und ihrer möglichen Verbindung zu skythischen Kriegerinnengräbern eingegangen. Danach wird auf die vielen Frauendarstellungen eingegangen, die oft als Fruchtbarkeits- oder Muttergöttinnen gedeutet werden. Nach diesen neolithischen Frauendarstellungen werden weibliche Gottheiten in den antiken Hochkulturen behandelt.

Im vierten Kapitel „Ewige Rebellinnen“ werden große Frauenpersönlichkeiten und Entwicklungen, die Frauen betrafen oder an denen sie Anteil hatten, von der Antike bis ins 20. Jahrhundert vorgestellt.

Das Nachwort „Frauen und Feminismus – gestern und heute“ ist ein leidenschaftlicher Appell für die Rechte der Frauen in der heutigen Gesellschaft wie in der Geschichte. Besonders das Patriarchat müsse als das erkannt werden, was es sei: „eine Denk- und Handlungsform, die eine auf Geschlechterbinarität und Geschlechterhierarchie fußende Ordnung schafft“ (S. 192). Im Folgenden werden Ungerechtigkeiten, unter denen bis heute Frauen leiden, aufgezählt wie Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen und in der Wissenschaft, Sexismus in den Medien, geschlechterspezifische Erziehung, die Jungen gegenüber Mädchen bevorzugt, oder Maskulinisierung der Sprache. Statt wie jahrhundertelang Frauen weiterhin in kulturell vorgegebene Rollen zu zwingen, sollte das Patriachat überwunden und die Komplementarität der Geschlechter angestrebt werden.

Für mich stellt sich nach der Lektüre dieses Buches besonders die Frage, für wen es geschrieben ist? Nach Aufmachung und Klappentext des Buches wohl eher für ein größeres Publikum. Die Autorin ist Ur- und Frühgeschichtlerin und ein Viertel des Buches sind Anmerkungen, eigentlich gute Voraussetzungen für eine solide wissenschaftliche Arbeit. Leider hat es die Autorin aber nicht geschafft, das Material in angemessener Weise zu präsentieren: Nur selten ist ein roter Faden zu erkennen, zu oft schwankt die Argumentation hin und her, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Wie schon bei der Beschreibung der einzelnen Kapitel deutlich geworden sein sollte, halten die Überschriften oft nicht, was sie erwarten lassen. Aus all diesen Gründen bleiben Lai*innen ratlos zurück und für Fachwissenschaftler*innen ist es ein großes Durcheinander.

Begriffe wie Gender, Geschlechterrollen, die Gendertheorie, Geschlechterarchäologie und feministische Archäologie werden verwendet, ohne diese genau zu erklären; Gleiches gilt für archäologische Fachbegriffe. Hier wäre ein Glossar sinnvoll gewesen.

Und dann die Frage, was sollte eigentlich vermittelt werden? Der Inhalt geht weit über die Archäologie hinaus. Es handelt sich eher um eine Geschichte der Frauen von der Altsteinzeit bis heute.

Neben diesen inhaltlichen Kritikpunkten gibt es noch eine Reihe von formalen Unzulänglichkeiten. Neben, wie schon erwähnt, fehlenden Bildern und einem Glossar ist das Buch teilweise schlecht übersetzt: Im Deutschen gibt es weder „Urhistoriker“ noch „Wild- und Feldbeuter“, noch eine „Ursünde“.

Als einziger positiver Punkt ist die Nennung von französischer Literatur anzuführen, die in der deutschen ur- und frühgeschichtlichen Forschung wenig rezipiert wird.

Als Fazit bleibt, dass ich das Buch nicht empfehlen kann. Hier ist eine Chance vertan worden, die archäologische Geschlechterforschung einem größeren Publikum vorzustellen und Fachwissenschaftler*innen mit den neuesten Erkenntnissen bekannt zu machen.

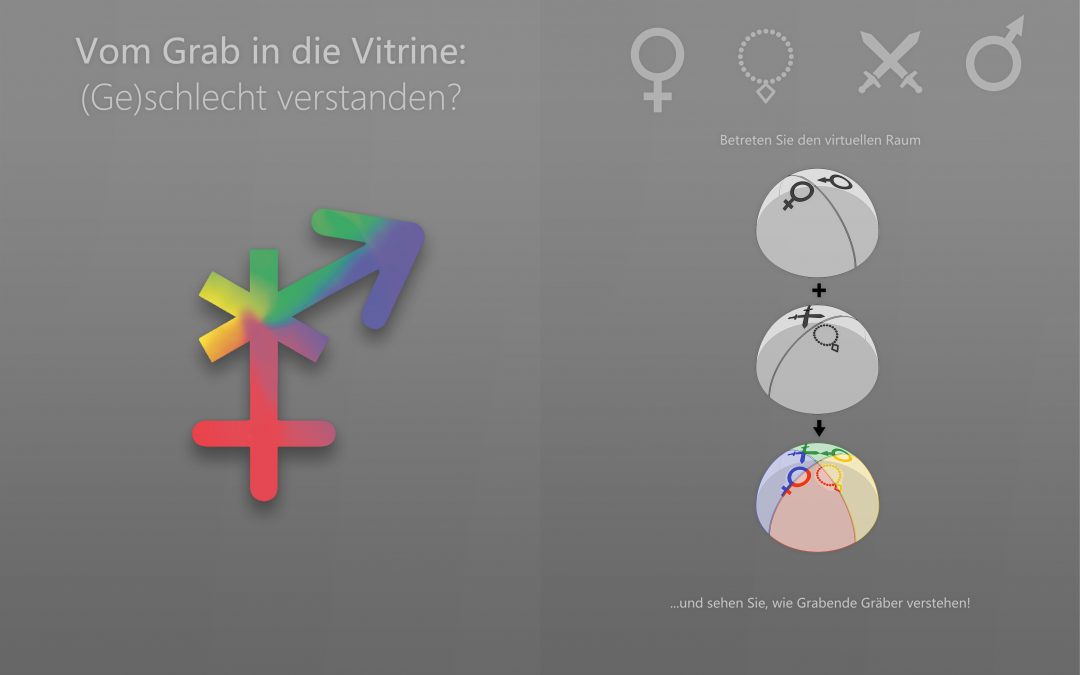

Wer als fachfremde Person etwas über die Arbeitsweise der Geschlechterarchäologie wissen möchte, sollte lieber auf das Buch von Margaret Ehrenberg „Die Frau in der Vorgeschichte“ von 1992 zurückgreifen. Die Vorgehensweise der archäologischen Geschlechterforschung wird hier klar strukturiert erklärt und an Beispielen erläutert, die nichts an Aktualität verloren haben. Auch die zwei Ausstellungskataloge „Frauen – Zeiten – Spuren“, Katalog Ausstellung Mettmann (1998 herausgegeben von Bärbel Auffermann und Gerd C. Weniger) und „Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten?“ Begleitbuch zur Ausstellung des Archäologischen Museums Colombischlössle (2014 herausgegeben von Brigitte Röder) sind ein guter Einstieg ins Thema. Als kritische Stimme zur sogenannten Matriarchatsforschung sei auf das Buch „Göttinnendämmerung. Das Matriarchat aus archäologischer Sicht“ von Brigitte Röder, Juliane Hummel und Brigitta Kunz aus dem Jahr 1996 hingewiesen, das sich ebenfalls eher an ein breiteres Publikum wendet, ohne fachliche Abstriche zu machen.